古地図から流山の成り立ちを知る~ヒストリーカフェに参加してきました

北小金にてリッチなランチを楽しんだ後は流山東部公民館へ。

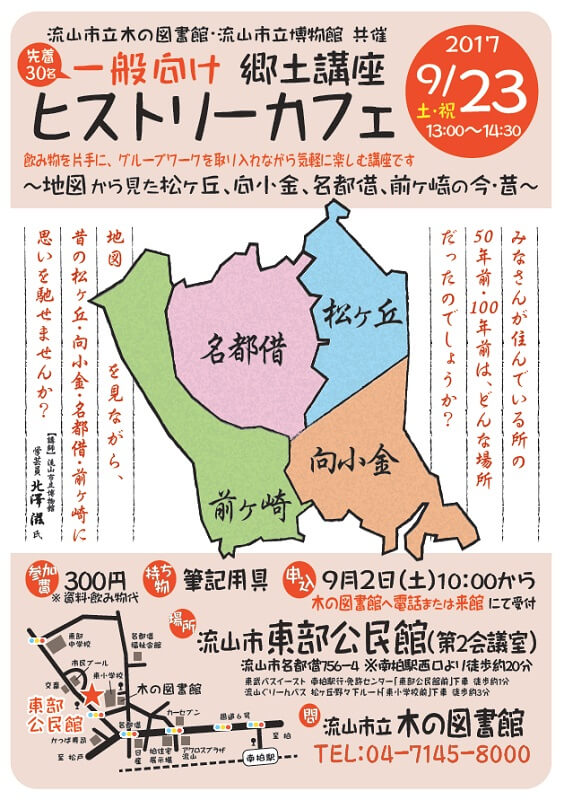

目的はここで開催されるヒストリーカフェへの参加です。このイベント、千葉近辺で各戸に配布されるフリーペーパー「ちいき新聞」で紹介されていたものなのですが、飲み物を片手に、古地図を元に流山の成り立ちを参加者で話しながら学ぶというおもしろそうなものだったので、妻と二人で申し込みしていたものです。

本当は私たちが住んでいるエリアの成り立ちを知りたいところでしたが、今回は流山の中でも、松ケ丘、向小金、名都借、前ケ崎というエリアの歴史を学ぶものでした。同じ流山ですが、正直この辺りって土地勘がなく、参加して面白いものかどうか若干不安なところもありましたが、、

流山市立木の図書館と流山市立博物館の共催によるものだそうでして、図書館の方が当日の設営や受付を、博物館の学芸員の方が講師をされていました。

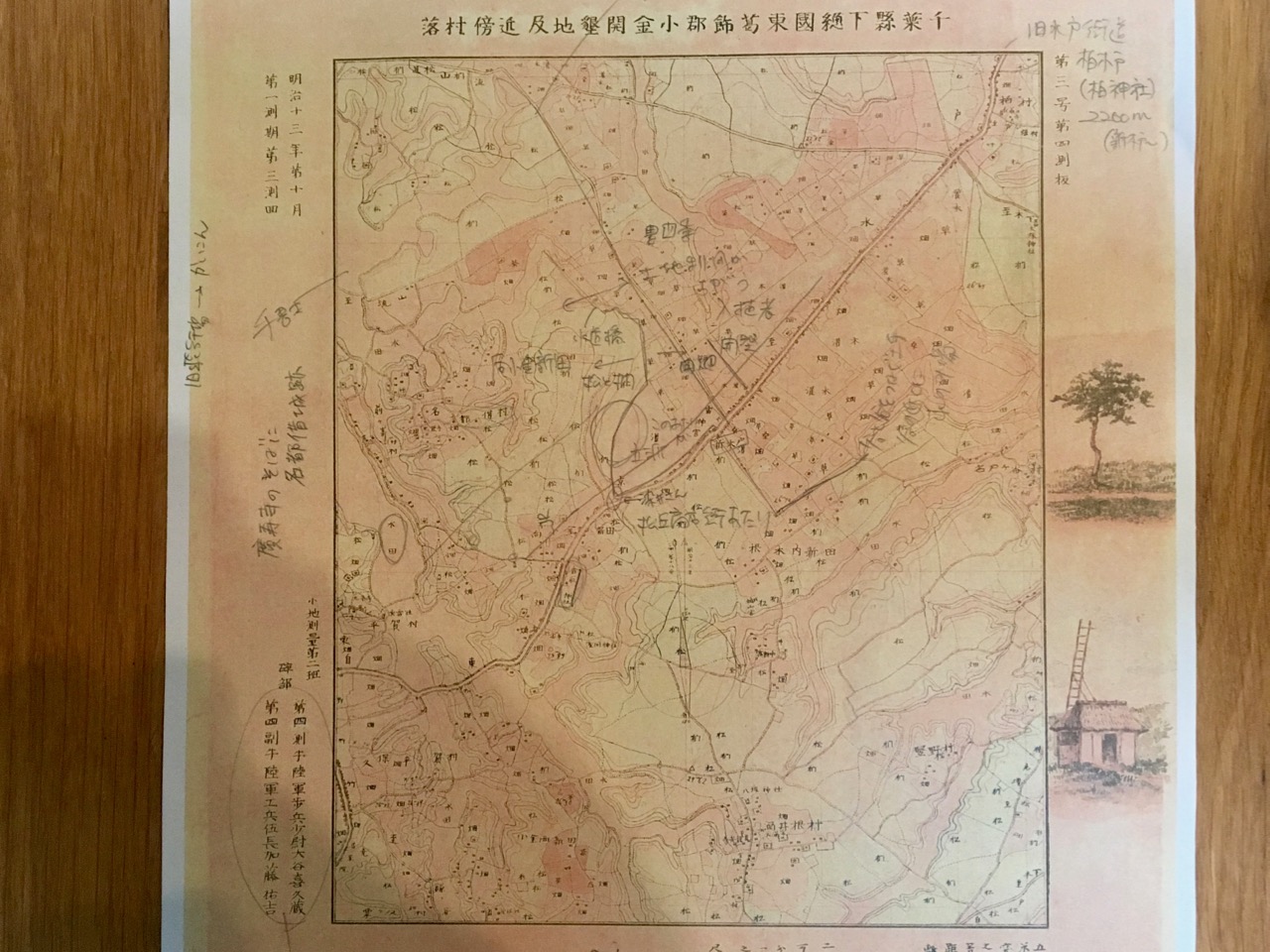

参加費300円を支払い、コーヒーと資料を受け取って適当なテーブルに座ります。資料はこちら。明治前期測量2万分の1フランス式彩色地図((財)日本地図センター)の印刷物を1人1枚受け取ります。こちら書き込み自由、持ち帰ってOKです。

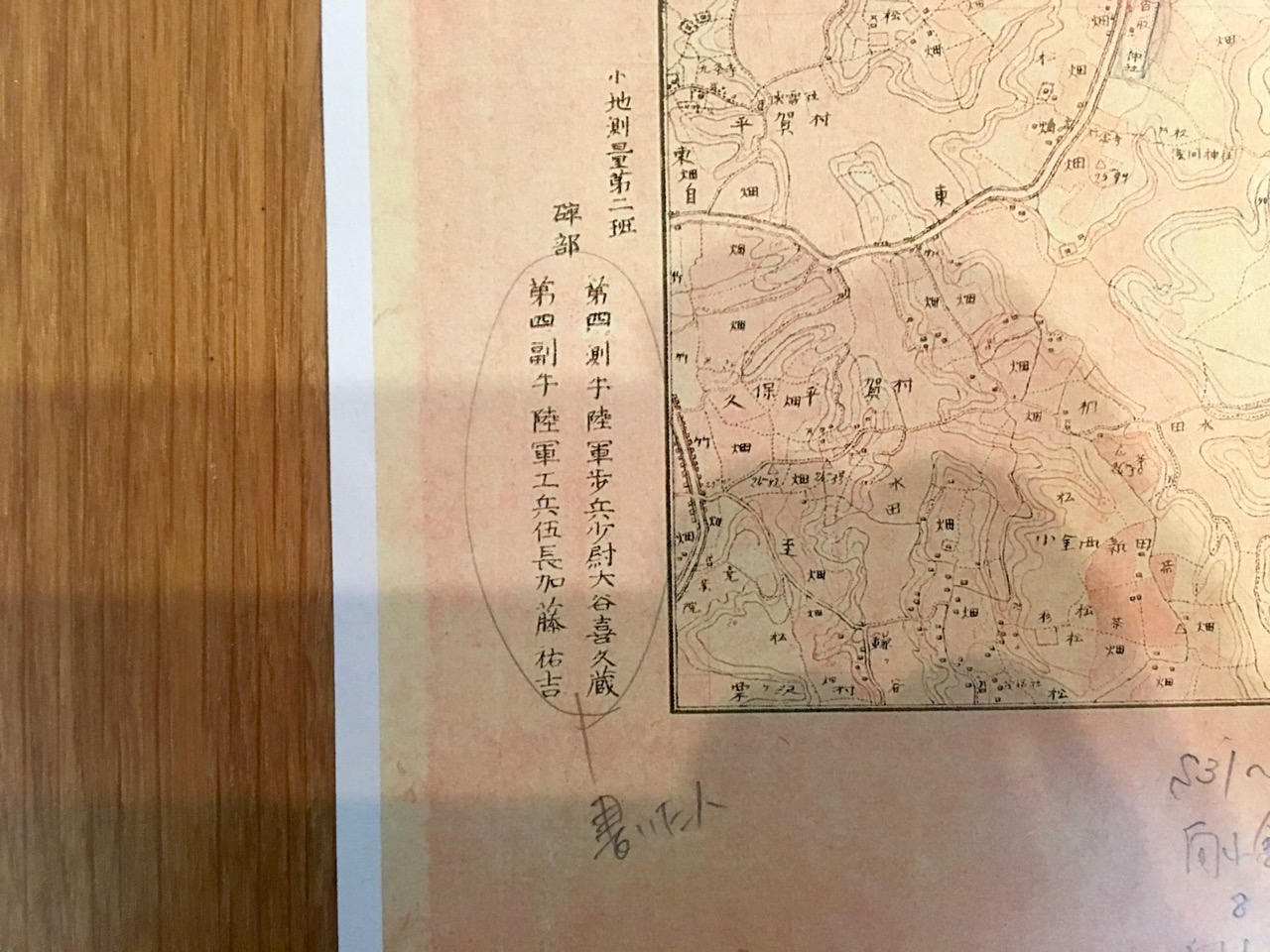

地図を描いた人だそうです。陸軍の方ですね。

で、テーブルで拡大版地図を囲んで、参加者同士でどの施設が50年前にあったか・なかったかとかを話します。私たち夫婦は全く土地勘がないので今のこの地域の実情すらわからず、話に加わるのが厳しいかなぁと思ってましたが、ちょうど同じテーブルに流山の地理・歴史を研究されている、博物館の友の会にも所属して居られる大学の先生(+そのご友人の皆様)が居られ、テーブル内でミニレクチャーをしていただく感じで非常に勉強になりました。

- 旧水戸街道と日光街道(東往還)の交差点あたりに新木戸という馬の出入り口となる関所のようなものがあった(暮れ六つから明け六つまで閉鎖)。新木戸は柏木戸から2200メートル離れていた。木戸は周辺の住民により管理されていた。

- 新木戸周辺の水戸街道は松並木が整備されていた。

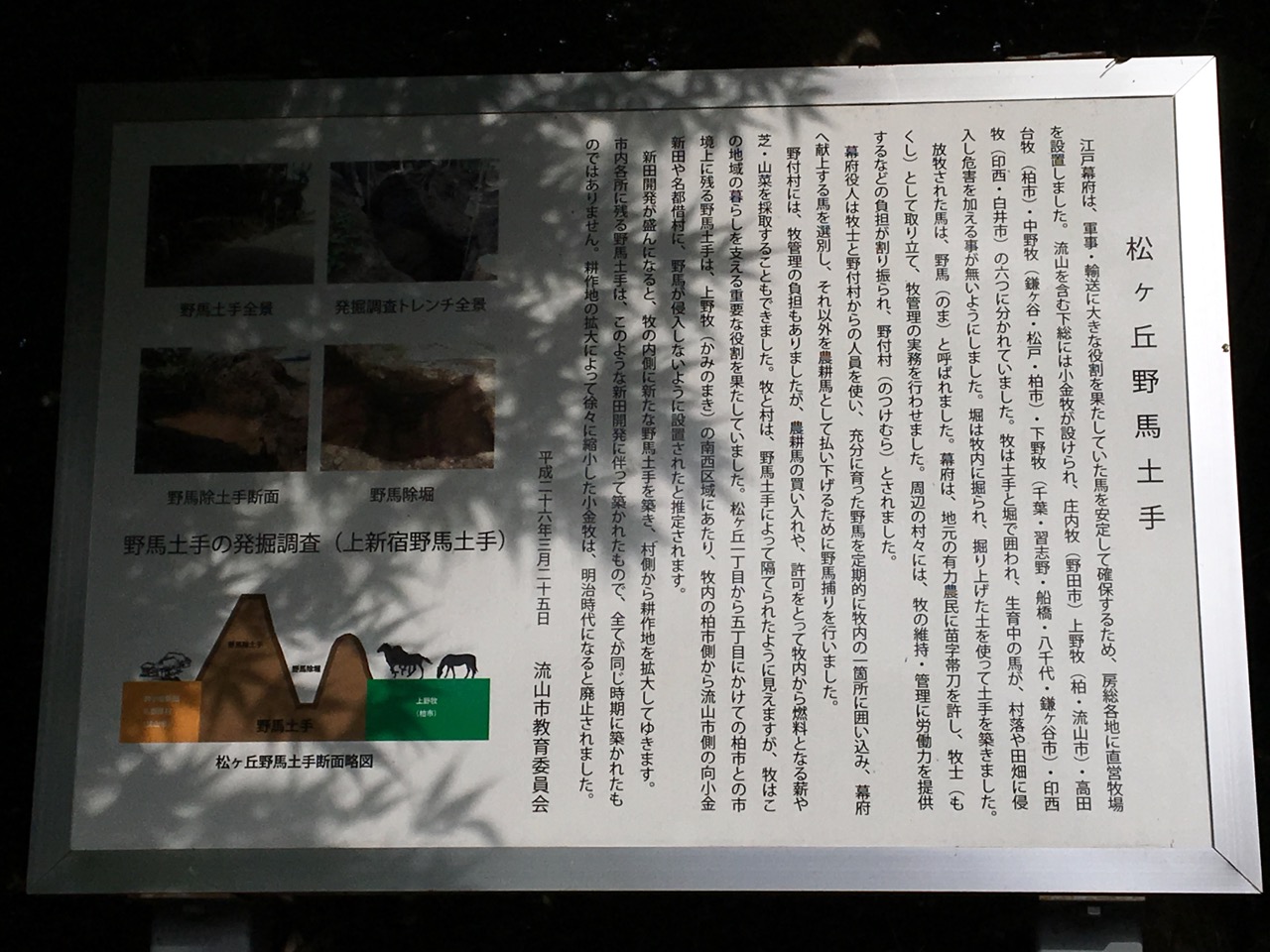

- 松ケ丘周辺には野間土手という牧場を囲う土手が整備され、今も残っている。野間土手より西側は松・椚が植林されており、東側は畑であった。土手を境に土地利用が大きく異なっていた。松や椚は木炭にして江戸に輸送されていた。

- この近辺には香取神社という名前の神社がたくさんある

江戸時代の地図でのディスカッションの後は、戦時中の地図に切り替えてディスカッション。今の柏の葉あたりに軍用飛行場があったとか、豊四季台あたりに競馬場があったとか、いつごろに国道6号が供用され、松ケ丘団地ができたとか、同じくテーブルの皆さんから色々教えてもらいました。

ワークショップ終了後、話に出てきた場所を自転車で少し見て回りました。

こちらが公民館の近くにあるじゃんけん橋(正式名称:名都借跨線橋)。幅の狭い陸橋で地元の名所になっているそうですが、数年以内には拡幅事業が行われるそう。

松ケ丘団地内の照明柱。団地の方々が出資して設置したそうです。

松ケ丘の周縁部に今も残る野間土手。土手と堀がセットになっています。昔からここを境に土地利用が大きく変わっていたらしく、今でもここが流山市と柏市の市境になっています。

団地側から見るとあまり全貌がわかりませんが・・・

断面はこういう感じになっています。土手が二つ連なっており、真ん中が堀になっているのがわかりますね。

テーブルのメンバーの皆さんに恵まれたこともあり、楽しく勉強できた良い場でした。今度はぜひ、流山・南流山・鰭ヶ崎あたりの歴史も勉強してみたいです。

当日の様子はここで紹介されてます。

広告・サイト内関連記事

最新情報をお届けします

Twitter でdicekcomをフォローしよう!

Follow @dicekcom-

前の記事

北小金の隠れ家的フレンチのお店 2017.10.02

-

次の記事

土浦からつくばまでのんびりとつくばりんりんロードでサイクリング 2017.10.08